< 臨床検査情報・検索 >

< 臨床検査情報・検索 >

SNSサイトはこちら |

|

【見出し項目】

|

||

★最新の投稿はこちらをクリック |

||

|

|

||

※見出し項目からの検索が便利です |

||

|

臨床検査いろいろ 【尿検査】 |

【尿検査とは】 このように、尿は水分の出入りや全身の臓器の状態を反映します。特に腎臓から尿道までの状態をしっかりと教えてくれます。尿は身体のことを教えてくれる大事な情報源です。尿検査を理解し、健康に活かしてゆきましょう! 【尿検査で何がわかる?】 尿(おしっこ)の状態がおかしい・いつもと違う場合、またその他にも、痛みがある、尿が出にくい、残尿感がある、尿の回数が増える・減るなどのような場合は、医療機関を受診するようにしてください。 【尿(おしっこ)の採り方】 =クリックで拡大= (参考) 系統看護学講座別巻「臨床検査」(医学書院) 活かしてください臨床検査(岡山県臨床検査技師会) エームス尿検査試験紙取扱説明書(シーメンス) |

|

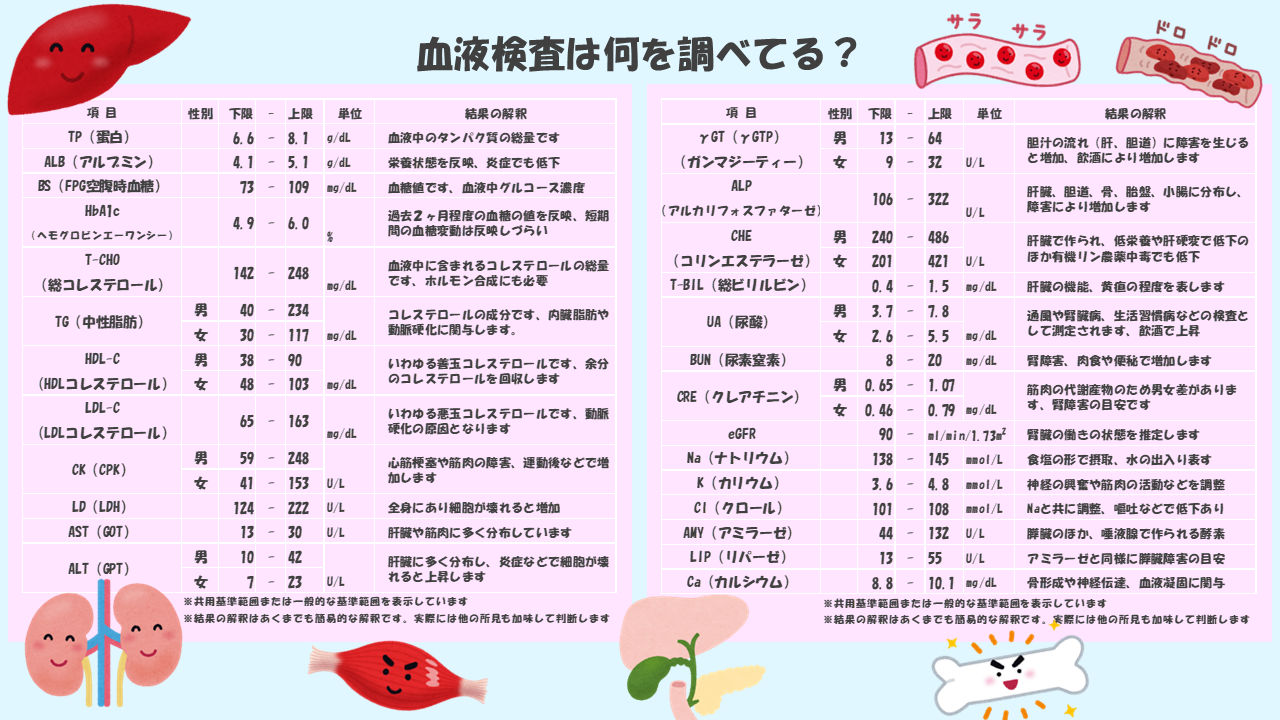

臨床検査いろいろ 【血液検査1】  |

【臨床検査とは】 学生さんへの講義の中では次のように説明しています。「臨床検査とは、科学的根拠に基づいた客観的患者情報の提示」です。え?もっとわかりにくい?実はこういうことです。 「あの人は背が高い」、「目が悪い」、「熱がある」などのときに、その判断は個人の判断基準です。ここで共通の物差しがあると「あの人は185cm」、「視力が0.1だ」、「体温が38.5℃」となるとどうでしょう。誰が見聞きしてもその情報が正しく伝わりますね。この共通の物差しを使い、誰でも同じ基準で判断できるように身体の情報を伝えることが臨床検査の目的です。「肝臓が悪い」ではなく「ASTが150U/LとALTが220U/Lなので肝炎が疑われます」などのようにより具体的に状態を把握・判断、伝えることができます。 臨床検査には、身体から採取された血液や尿などを用いる「検体検査」と、身体の事象を直接測定する「生理機能検査」が代表的な検査になります。今回は検体検査の中から「血液検査」の各項目についてご紹介します。 【血液検査で何がわかる?】 血液検査(臨床検査)は、あなたの身体の状態を覗き見ることのできる窓、身体の状態を映し出す鏡になります。しっかり把握して健康に活かしましょう。  ▲TOPに戻る

▲TOPに戻る=クリックで拡大= (参考) 系統看護学講座別巻「臨床検査」(医学書院) 活かしてください臨床検査(岡山県臨床検査技師会) |

|

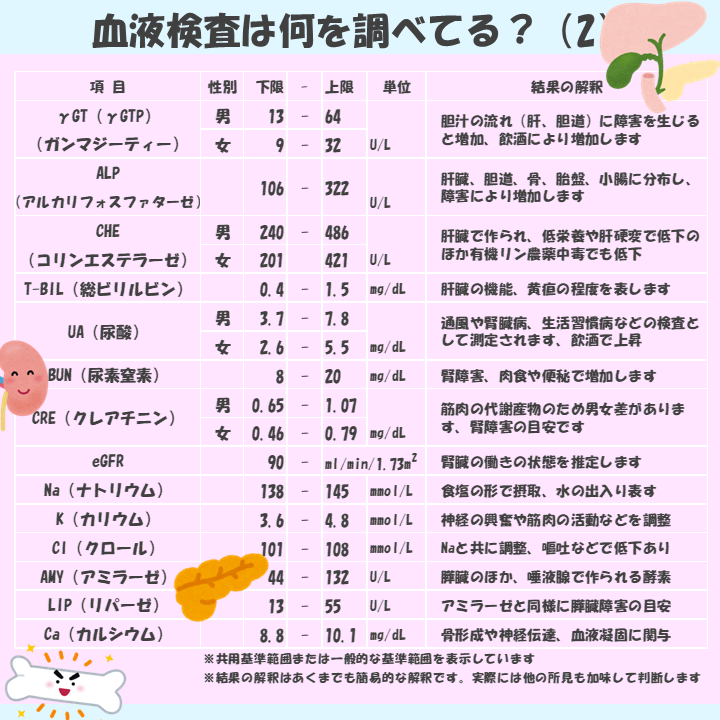

臨床検査いろいろ 【血液検査2】 |

【臨床検査ここがポイント】 【基準範囲とは】 血液検査の多くは、健康である人の集団のおおよその95%の人たちが入る数値範囲を基準としています。例えばある項目について健康な人を100人測定すると、そのうち95人が入る値が範囲を基準範囲です。ということは、健康な人100人ー95人=5人の方は健康であっても基準範囲から外れることになります。これは統計上の手法により基準範囲を設定をしているからです。 逆に例えばある項目の基準範囲が”10~50”であったとします。あなた個人のいつもの検査数値が”20”であればおおむね問題はありません。ところがある日測定すると、測定値が”40”になったとします。数値的には基準範囲内です。ところがあなたのいつもの数値からは2倍に上がっています。こうなると、何かおかしいと考える必要があります。 このように、検査報告書に印字されている"L"や"H"などはあくまで目安に過ぎません。検査値の判断は、全体の中での判定ではなく自分のデータの中での変動をチェックすることが大事になります。 【臨床判断値とは】 【カットオフ値とは】 【臨床検査の精度】 私が現役の頃の2023年の日本臨床衛生検査技師会のデータでは、そのバラツキ(CV%)は0.68~5.79%(測定値がごく小さいものを除く)で、平均は2.57%でした。すなわちたとえば100のものを測ると、その測定数値は97~103に収まるということです。もちろんこのバラツキは、生体内変動(個人の一日内や日々の変動)よりずっと小さいものです。  ▲TOPに戻る

▲TOPに戻る=クリックで拡大= (参考) 系統看護学講座別巻「臨床検査」(医学書院) 活かしてください臨床検査(岡山県臨床検査技師会) エビデンスに基づく検査診断実践マニュアル(日本教育研究センター) |

|

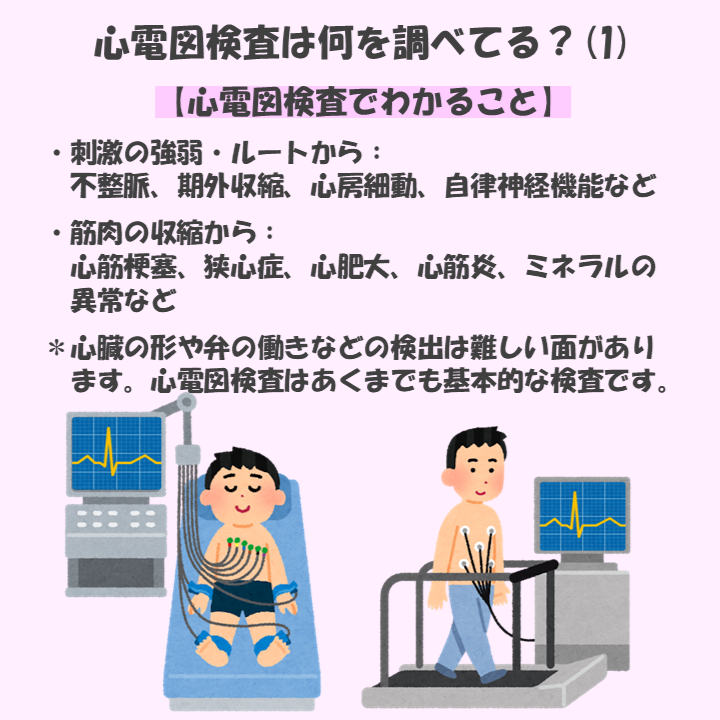

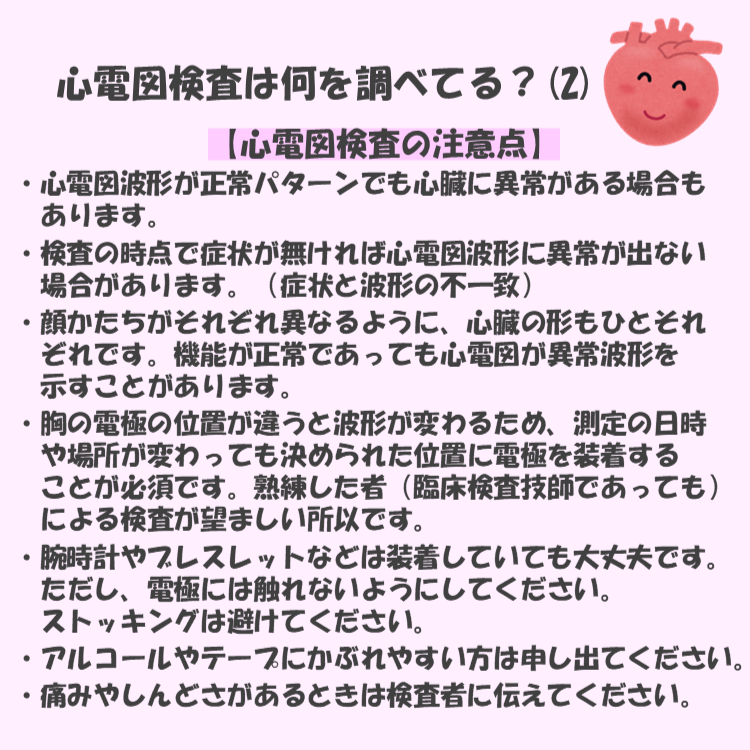

臨床検査いろいろ 【心電図検査】  |

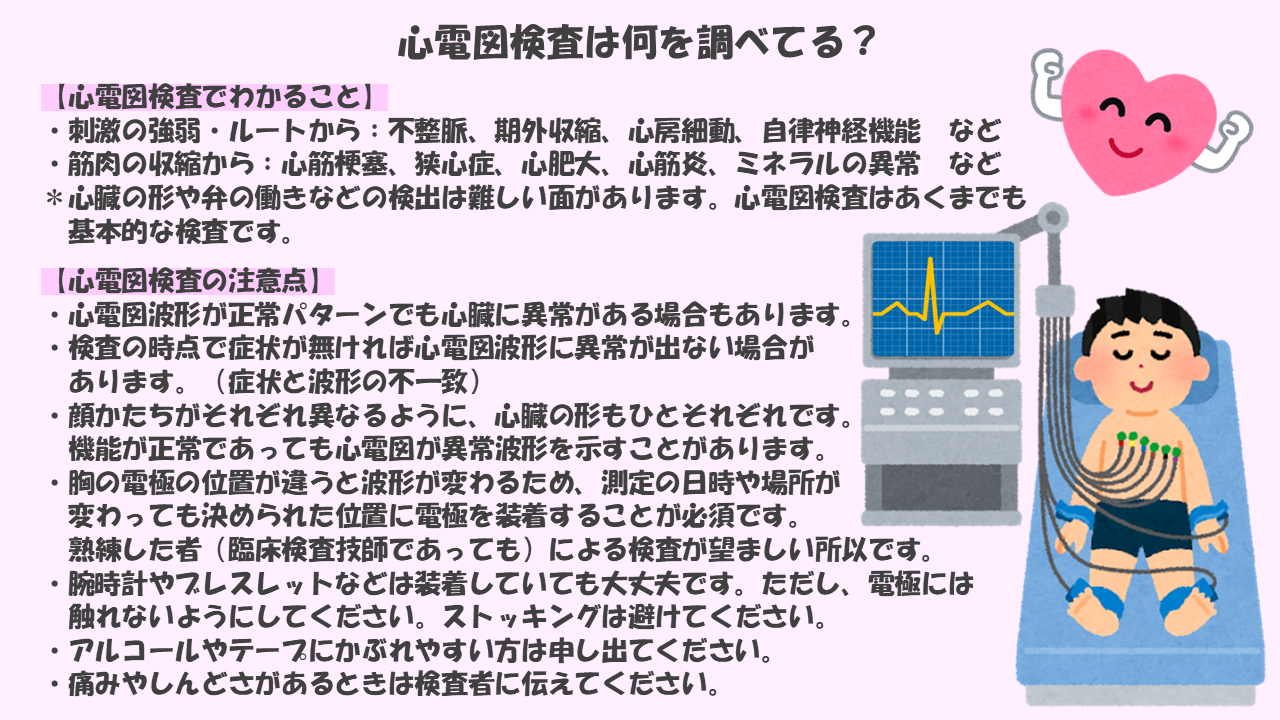

【心電図検査】 【心電図とは】 心電図という名前に電気の”電”という字がついていますね。そのため、心電図検査って電気が流れるのですか?しびれないですか?痛くないですか?と聞かれることがあります。安心してください。電気は流れません。自分自身の身体が作った電気を測っているだけです。これは実は脳波も一緒なんですね。脳が活動するとごく微量ですが電気が発生し、それを検出しているのが脳波検査です。 痛みや被ばくが無く、短時間で測定でき、すぐに結果がわかり、得られる情報も多いのが心電図検査です。 心臓は一定のリズム(からだの活動により緩急)を刻んでいます。これは自動能というリズムを刻む機能が心筋細胞にはあるからです。心臓の上方にその中枢があり、そこから心房-心室へと刺激を伝えます。その刺激が伝わった個所で心臓は収縮し、筋肉は電気を発生します。その電気を身体の表面からとらえたものが心電図として記録されます。 すなわち、心電図検査は次のことを大前提に検査と結果の解釈を行っています。 【心電図検査の種類】 【心電図検査でわかること】 【心電図検査の注意点】 【どう活かすか】  ▲TOPに戻る

▲TOPに戻る=クリックで拡大= (参考) 系統看護学講座別巻「臨床検査」(医学書院) 活かしてください臨床検査(岡山県臨床検査技師会) 認定心電技師のための心電図の読み方(日本臨床衛生検査技師会) 日当直者のための心電図症例集(日本臨床衛生検査技師会) |

|

基準範囲って何? 基準範囲の考え方 |

【11月11日は「臨床検査の日」】 この由来は、「1111」が試験管の並んでいる様子とか、十一月十一日が生体の電気信号のプラスマイナス「+-+-」を連想させることなどに由来しています。 今回はこの記念日にちなんで、臨床検査の基本である「基準範囲」についてご紹介します。 【基準範囲とは】 【基準範囲の決め方】 例えば100人の健康な方がおられたら、その中央の95人(あるいは低い方から95人目までの人)が「基準範囲内」ということになります。 【範囲外=異常ではない?】 ただし、病気でない方がこの範囲から外れるのは珍しいことですので、「基準範囲」の外の方は、健康でない、何らかの異常がある、そのような可能性が高いという判断になります。 【検査値の経過を見てみましょう】 もう一つ大事なのは、検査データには個人差があり、日々の中で変動し、また食事や年齢の影響も受けます。「L」「H」に一喜一憂ではなく、基準範囲内であっても検査データがどのように変化をしているかを見る、症状も含め総合的に判断することが重要となります。 【健康を映す検査データ】 次回は、がん検診などで使われるカットオフ値や、治療の必要性や目安となる臨床判断値についてお話します。お楽しみに。

▲TOPに戻る

▲TOPに戻る=クリックで拡大= (参考) 市原清志, 河口勝徳. エビデンスに基づく検査診断実践マニュアル(2011) |

|

基準範囲って何? カットオフ値の考え方 |

11月11日は「臨床検査の日」でした。これに合わせ、前回は【基準範囲】についてお話しました。今回は続けて【カットオフ値】についてまとめてみます。 【カットオフ値とは】 すなわち、「カットオフ値(ある基準)を超えると病気である可能性が高い」という目安を示します。言い換えると「病気の”有無”を判定するための”境界線”」であり、少し乱暴ですが「通常は身体に存在しないか微量なものが、どれだけ増えると異常になるかの目安」とも言えるでしょうか。 【どんな項目で使われる?】 【どうやって決めているの?】 【注意点①】 【注意点②】 【まとめ】

▲TOPに戻る

▲TOPに戻る=クリックで拡大= |

|

冬場の感染予防 感染対策3原則・5ポイント |

【冬場の感染対策】 【感染予防の3原則】 【感染予防の3つの基本対策】 【感染予防の5つのポイント】 感染症対策は特別なことではなく「病原体を減らす」「感染のルートを断つ」「身体の状態を整える」という基本的対策の積み重ねです。感染症の方が多く集まる病医院で、職員さんがかからないのは、この基本を抑えているからです。風邪や感染症に負けないよう、できることから始めて、この冬を乗り切りましょう。  ▲TOPに戻る

▲TOPに戻る=クリックで拡大= |

|

冬場の感染予防 感染対策3原則・5ポイント |

【手洗いは大事!】 【正しい手洗いのタイミング】 【正しい手洗い】 感染予防は手洗いが基本です。正しいタイミングと正しい手洗い方法をしっかりと確認し、日常の中でしっかり実践することは、自分のみならず周囲の人を感染から守ることにもつながります。この冬、風邪や感染症に負けないよう、しっかりと手洗いを励行しましょう。 =クリックで拡大= |

|